매미의 울음이 잦아들고, 바람결에 가을 기운이 묻어나오는 8월. 순천의 동천 풀밭에서 들려오던 풀벌레들의 세레나데가 그리운 계절이다. 한때 ‘가을밤을 수놓은 풀벌레 가을음악회’라는 주제로 성대하게 열렸던 풀벌레 축제는 순천시민의 가슴 한켠에 아름다운 추억으로 남아 있다.

함평은 나비, 무주는 반딧불이를 주제로 한 대표 축제를 성공적으로 안착시켰다. 나는 순천의 정체성을 고민하다 ‘풀벌레’를 선택했다. 살아있는 메뚜기, 방아깨비, 여치, 귀뚜라미, 베짱이, 그리고 당랑권법의 사마귀까지… 동천 풀밭은 그 자체로 살아 있는 생태 교과서였다.

축제 기간 동안 아이들은 직접 곤충을 관찰했고, 가족들은 손을 잡고 풀벌레의 울음소리를 들으며 가을밤을 보냈다. 방울벌레의 청아한 소리, 여치의 웅장한 울음은 마치 자연이 들려주는 오케스트라였다.

이 시기는 여름축제가 끝나고 가을축제가 시작되기 전, 축제의 공백기(8월 중순~9월 말)에 해당한다. 아이러니하게도 이 시기가 바로 풀벌레의 울음이 가장 활발하고 생명력이 정점에 이르는 시기이다.

생태수도 순천에서, 그 자연의 소리를 예술로 승화시키는 풀벌레 축제가 가장 적합한 시기인 것이다.

그러나 현실은 안타깝다. 시의 ‘축제 통합’ 방침에 따라 11월 초 갈대축제 시기와 병합하라는 결정이 내려졌고, 나는 결국 축제를 접어야 했다. 11월이 되면 풀벌레는 거의 자취를 감춘다.

텅 빈 생태현장에서 풀벌레 축제를 열라는 것은 음악회에 악기가 없는 것과 같다.

순천시는 ‘순천만’이라는 브랜드에 지나치게 집중하고 있다.

갈대밭과 갯벌만이 생태의 전부가 아니다. 논밭에도, 둠벙에도, 산자락과 풀밭에도 생태는 살아 숨 쉰다.

생태의 다양성과 분산성을 인정하지 않는다면, ‘생태수도’라는 이름은 반쪽짜리 수식어에 불과할 뿐이다.

나는 함평나비축제·무주반딧불축제와 함께 순천풀벌레축제를 대한민국 3대 곤충축제로 만들겠다는 포부를 갖고 있었다. 실제로 수도권의 유명 기획사들이 축제를 서울로 유치하고자 세 가지 안을 들고 왔지만, 나는 단호히 거절했다. 풀벌레를 보고 싶다면 순천으로 오게 하자. 그것이 생태관광의 시작이라고 믿었기 때문이다.

2026년, 여수세계섬박람회가 열린다. 전국의 관광객이 여수를 찾을 것이다. 이들은 분명 순천까지 발길을 옮긴다. 순천만국가정원에서 풀벌레 축제를 다시 연다면, 순천은 생태수도의 위상을 다시금 굳건히 다질 수 있다. 순천만국가정원이 갈대와 정원만이 아닌, 살아 숨 쉬는 곤충의 노래가 울려 퍼지는 공간으로 재탄생할 수 있는 기회다.

<글쓴이 소개>

임용택|생태문화 스토리텔러 · 추임새 멘토 · 퍼플라이프 창안자

풀벌레의 노래에서 판소리의 울림까지, 자연과 사람, 전통과 현재를 엮어내는 이야기꾼.

‘작고 사라질 것들’을 통해 ‘크고 오래 남을 것’을 만들어가는 문화기획자로, 풀벌레축제의 기획자이자 생태수도 순천의 이야기를 발굴해온 현장 전문가이다.

지금이야말로 축제를 복원할 최적기다. 행정의 유연한 판단과 시민들의 지지가 있다면, 풀벌레 음악회는 다시 순천의 여름밤을 수놓을 수 있다.

풀벌레의 울음은 자연의 교향곡이다. 그리고 그 무대는 순천이어야 한다.

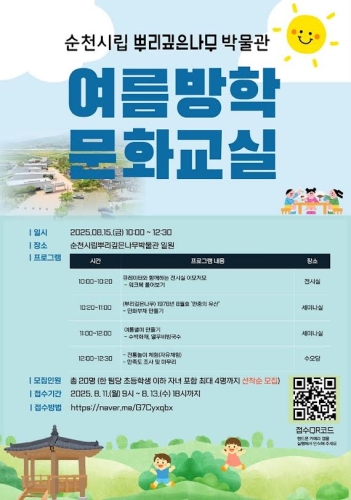

순천시립뿌리깊은나무박물관이 지역 아동들의 시원한 여름나기를 돕기 위해 특별한 문화체험 행사를 마련했다. 오는...

2025-08-11

순천시립뿌리깊은나무박물관이 지역 아동들의 시원한 여름나기를 돕기 위해 특별한 문화체험 행사를 마련했다. 오는...

2025-08-11

순천시가 재활용 무인회수기 운영 방식을 대폭 개선한다. 오는 18일부터 캔·페트병 무인회수기 보상 포인트를 ...

2025-08-11

순천시가 재활용 무인회수기 운영 방식을 대폭 개선한다. 오는 18일부터 캔·페트병 무인회수기 보상 포인트를 ...

2025-08-11

라이언 도널드 주한미군사 공보실장(오른쪽)과 이성준 합동참모본부 공보실장이 7일 2025 을지자유의방패 연습...

2025-08-11

라이언 도널드 주한미군사 공보실장(오른쪽)과 이성준 합동참모본부 공보실장이 7일 2025 을지자유의방패 연습...

2025-08-11

무더위에 지친 몸, 전남의 특별한 보양식으로 활력을 되찾아보는 것은 어떨까? 전라남도가 여름철 원기 회복에 ...

2025-08-08

무더위에 지친 몸, 전남의 특별한 보양식으로 활력을 되찾아보는 것은 어떨까? 전라남도가 여름철 원기 회복에 ...

2025-08-08

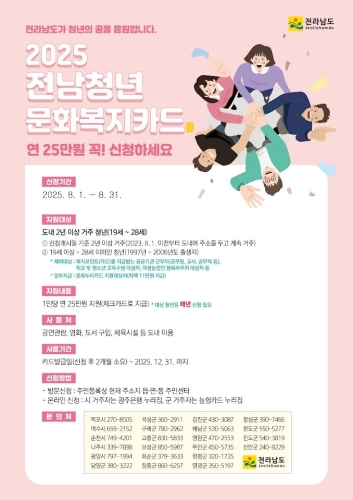

전라남도가 팍팍한 현실에 문화생활은 사치로 여기기 십상인 청년들을 위해 '청년 문화복지카드' 추가 모집에 나...

2025-08-08

전라남도가 팍팍한 현실에 문화생활은 사치로 여기기 십상인 청년들을 위해 '청년 문화복지카드' 추가 모집에 나...

2025-08-08

10만 명이 살았다는 앙코르 톰의 중앙에 위치한 바이욘 사원. 남아있는 37개의 석탑에 4면상 조각이 새겨져...

2025-08-07

10만 명이 살았다는 앙코르 톰의 중앙에 위치한 바이욘 사원. 남아있는 37개의 석탑에 4면상 조각이 새겨져...

2025-08-07

새순천여성라이온스클럽이 진촌의료재단 순천만요양병원과 손잡고 지역 어르신들을 위한 정기적인 나눔 활동에 나선다...

2025-08-07

새순천여성라이온스클럽이 진촌의료재단 순천만요양병원과 손잡고 지역 어르신들을 위한 정기적인 나눔 활동에 나선다...

2025-08-07

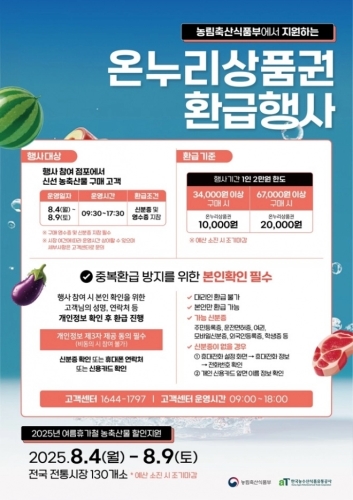

고물가에 서민들의 시름이 깊어지는 가운데, 전라남도가 장바구니 물가 잡기에 나섰다. 전남도는 이달 9일까지 ...

2025-08-05

고물가에 서민들의 시름이 깊어지는 가운데, 전라남도가 장바구니 물가 잡기에 나섰다. 전남도는 이달 9일까지 ...

2025-08-05

순천시의회는 7월 25일 남해안남중권스포츠파크 부지매입예산이 포함된 추경안을 반대의원이 퇴장한 가운데 의결했...

2025-08-05

순천시의회는 7월 25일 남해안남중권스포츠파크 부지매입예산이 포함된 추경안을 반대의원이 퇴장한 가운데 의결했...

2025-08-05

신대지구(위)와 선월지구(아래) 초기 조감도 신대지구와 선월지구 개발사업은 단순한 지역개발을 넘어, 순천의 ...

2025-07-31

신대지구(위)와 선월지구(아래) 초기 조감도 신대지구와 선월지구 개발사업은 단순한 지역개발을 넘어, 순천의 ...

2025-07-31